10月1日(月)より募集開始といたします。

詳細は準備ができ次第、更新いたします。

キャンパス・コンソーシアム函館では、函館市内にある8つの大学・短大・高専で行われている学生の研究・活動の成果を披露する場として、11月10日(土)函館アリーナにおいて、はこだて高等教育機関合同研究発表会「HAKODATEアカデミックリンク2018」を開催いたします。

10回目となる今年は、企業・団体の皆様が出展できるブースをご用意します。

広く研究活動をPRしながら学生や市民にアピールできる場を設け、新たなアイデアの発見やレベルアップに繋がる交流の場として活用しませんか?

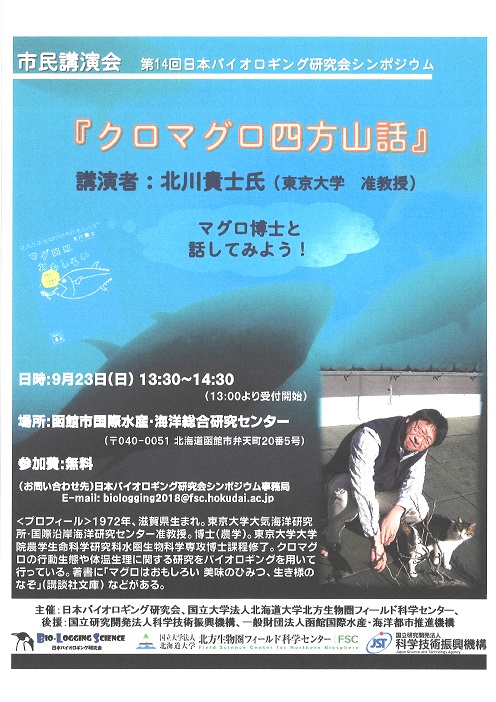

9月23日(日)、日本バイオロギング研究会の主催により、函館市国際水産・海洋総合研究センターにおいて市民講演会を開催いたします。

「クロマグロ四方山話」と題して、東京大学准教授 北川 貴士 氏より講演いただきます。

参加費は無料です。

お問合せは、日本バイオロギング研究会シンポジウム事務局まで。

E-mail:biologging2018@fsc.hokudai.ac.jp

9月21日(金)から9月23日(日)の3日間、函館市国際水産・海洋総合研究センターにおいて「第14回日本バイオロギング研究会シンポジウム」が開催されます。

「バイオロギング(Bio-logging)」は、バイオ(生き物)+ロギング(記録をとる)を組み合わせた和製英語で、近年世界中で注目を集めています。

バイオロギングでは動物に装着したデータロガー(小型記録計)を使って、目視観察ができない水中の生物の行動をとらえようとしています。

2003年に国立極地研究所で初めてInternational Bio-logging Symposiumが開催され、翌年7月に日本バイオロギング研究会が設立されました。

バイオロギング研究は、日本が他国に先駆けて開発した研究の方法で、すでに多くの成果が上げられ、地球上に残された大きな未知領域である海洋研究に、新しいステージを作り出しています。

その対象分野は多岐にわたっており、海洋動物の行動や生理、社会行動,海洋の生物環境などです。

今回のシンポジウムは、講演プログラムをはじめ、公募型ワークショップ・一般ポスター発表が行われます。

参加費は無料です。

お問合せは、日本バイオロギング研究会シンポジウム事務局まで。

【お問合せ先E-mail】

biorogging2018@fsc.hokudai.ac.jp

8月31日(金)、函館市国際水産・海洋総合研究センターにおいて、「第48回北洋研究シンポジウム-北日本の定置網を取り巻く諸問題:その解決に向けて-」を以下のとおり開催いたします。

本シンポジウムは、水産海洋学会の地域集会として最も歴史のあるシンポジウムで、北海道・東北沿岸の漁業が抱える課題に取組んでいる方が、多数講演いたします。

一般の方の参加も歓迎いたしますので、ぜひご聴講ください。

参加につきましては、事前登録と参加費は不要です。当日、会場にて受付いたします。

【お問合せ先】

北海道大学大学院水産科学研究院・資源生態学研究室

准教授 山村 織生 氏

電話:0138-40-8861

E-mail:yamamura@fish.hokudai.ac.jp

センター1Fエントランスホールに設置されているイカ専用水槽において、現在スルメイカの飼育実験を行っています。

スルメイカにリボンタグを取り付けて個体識別し、毎日の給餌量等を計っています。

餌は、毎日午前と午後の2回与えていますので、タイミングが合えばスルメイカの餌やりの様子を観察していただけます。

この機会にぜひ、ご家族お揃いで海洋センターへお越しください。

【公開期間】8月24日(金)から9月7日(金)まで

※海洋研究センターは、月曜~金曜の午前9時から午後5時まで開館しております。

また、8月25日(土)・9月1日(土)は臨時開館を行います。(午前9時から午後5時まで)

8月26日(日)・9月2日(日)は休館日といたします。

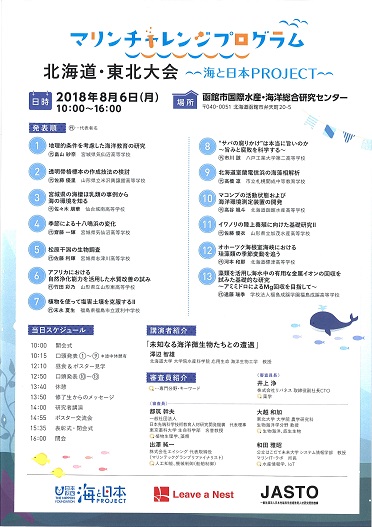

日本財団、一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構、株式会社リバネス主催による、マリンチャレンジプログラム2018北海道・東北大会〜海と日本プロジェクト〜が、函館市国際水産・海洋総合研究センターにおいて開催されました。

マリンチャレンジプログラムとは、海洋分野での課題を見つけ、人と海との未来を創り出す仲間づくりのため、2017年度から実施されており、海・水産分野・水環境にかかわるあらゆる研究に挑戦する中高生研究者を対象に、研究資金助成や研究アドバイザーによるサポートが行われています。

このたび、大会の詳細が株式会社リバネスの公式ホームページより発表となりましたので、以下のリンクからご覧いただけます。

北海道大学水産学部では、8月~9月にかけ全5回の公開講座を開催いたします。

本講座では、水産学部で行われている多様な研究内容について紹介いたします。

受講希望者は、以下のリンクをご覧ください。

一般財団法人 函館国際水産・海洋都市推進機構と国立釜慶大学校 水産科学研究所は、平成30年7月13日に連携協定を結び、このたび調印式を執り行いましたのでお知らせいたします。

※写真左から、国立釜慶大学校 水産科学研究所 南 澤正所長、函館国際水産・海洋都市推進機構 石尾代表理事

【協定の概要について】

1.協定の締結日

平成30年7月13日

2.締結者

一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構 代表理事 石尾 清広

国立釜慶大学校 水産科学研究所 所長 南 澤正

3.協定の目的

教育と学術研究の連携のため、相互利益をもたらす学術協力および交流を促進することを目的します。

4.主な連携項目

・共同研究のための研究員の協力、共通の関心分野における講演会および会議;

・学者及び研究者の交流;

・相互の関心分野におけるデータ、資料および研究資材の交換。

・学術情報および出版物の交換;

・両機関に有益であるとみなされるその他の共同作業。

5.協定の有効期間

署名をした日から5年間有効となり、所定の5年間の終了の6ヶ月前までにいずれかの機関が終了または修正の意思を通知しない限り、自動的に5年間更新されることとします。

(協定書は英語で作成されます。また各コピーは同等な有効性を持つものとします。)

6.協定書について